措置法37条

事業用の資産を買い換えたときの特例(措法37)

1 特例の概要

個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。

この特例を受けると、 売った金額(譲渡価額)より買い換えた金額(取得価額)の方が多いときは、売った金額に20%の割合(以下、この乗ずる割合を「課税割合」といいます。)(注1、2)を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

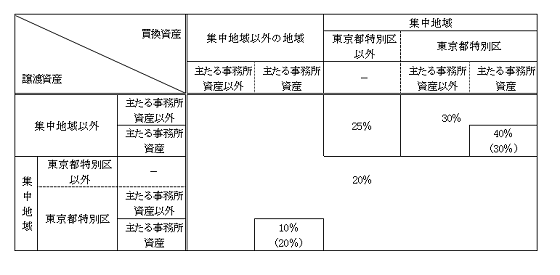

(注1) 下記「2 特例を受けるための適用要件」(2)イに該当する場合の課税割合は、次に掲げる表のとおりです。

※ 主たる事務所の移転を伴う買換えは、譲渡資産及び買換資産がその個人の主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにその敷地の用に供される土地等を譲渡及び取得することにより判定します。

※ 主たる事務所資産の移転を伴う買換えについて、令和5年4月1日以後に譲渡資産を譲渡し、同日前に買換資産を取得している場合には、表内のカッコ内の課税割合となります。

※ 主たる事務所資産の移転とは、譲渡資産及び買換資産のいずれもが主たる事務所として使用する建物及び構築物、並びにこれらの敷地の用に供される土地等の移転のことをいいます。

※ 集中地域とは、具体的には、平成30年4月1日における次に掲げる区域をいいます。

イ 東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち首都圏整備法施行令別表に掲げる区域を除く区域

ロ 首都圏整備法第24条第1項の規定により指定された区域

ハ 大阪市の区域及び近畿圏整備法施行令別表に掲げる区域

ニ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域

- (注2) 譲渡資産が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に規定する第二種区域内にあり、かつ買換資産が航空機騒音障害区域以外の地域内にあるときの課税割合は、30%となります。

- (1) 令和2年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に規定する航空機騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する第二種区域となった区域

※ この区域内から航空機騒音障害区域外への買換えは、令和5年3月31日までの買換えについて適用されます。

(2) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に規定する第二種区域

なお、買い換えた事業用資産の取得価額は、上記の課税される部分以外の譲渡した事業用資産の取得価額が引き継がれることとなっています。この買い換えた事業用資産に係る償却費の額の計算をするときや、将来、譲渡した場合における譲渡所得を計算するときは、その買い換えた事業用資産の実際の購入価額ではなく、譲渡した旧事業用資産から引き継がれたその取得価額となります。

2 特例を受けるための適用要件

この特例を受けるには、次の要件全てに当てはまることが必要です。

- (1) 譲渡資産と買換資産は、共に事業用の資産であること。

(2) 譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまるものであること。

この組合せの代表的なものとして、次のイ及びロがあります。

イ 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物又は構築物を譲渡して、国内にある事業用の一定の土地等、建物又は構築物を取得する場合

(注)この特例は、令和8年3月31日までの譲渡について適用されます。

また、買換資産の土地等については、次のいずれかに掲げるものでその面積が300㎡以上のものに限られます。

- (イ) 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)

- (ロ) 駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて、都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可の手続や、建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の手続などが進行中であるというやむを得ない事情があり、その事情があることが申請書の写しなどの一定の書類により明らかにされたもの

ロ 東京都の23区、大阪市などの既成市街地等内にある土地等、建物又は構築物を譲渡して、既成市街地等にある事業用の土地等や建物、構築物又は機械装置で一定のものを取得する場合

- (3) 買換資産が土地等であるときは、取得する土地等の面積が、原則として譲渡した土地等の面積の5倍以内であること。

なお、この5倍を超えると、 超える部分は特例の対象となりません。 - (4) 資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得すること。

なお、次に掲げる場合に応じて、それぞれに掲げる手続きが必要です。

- (イ) 前年中に取得した資産を買換資産とする場合

取得した年の翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出すること。 - (ロ) 譲渡した翌年中に買換資産を取得する予定の場合

確定申告書を提出する際に取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額及び買換資産が買換えの組合せのいずれに該当するかの別、その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付すること。

なお、令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合に適用を受けるためには、一定の期限までに、「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

- (5) 買換資産を取得した日から1年以内に事業に使うこと。

なお、取得してから1年以内に事業に使用しなくなった場合は、原則として特例の適用は受けられません。 - (6) この特例の適用を受けようとする資産については、重ねて他の特例(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例や減価償却資産の特別償却又は所得税額の特別控除の特例等)を適用しないこと。

- (7) 土地等の譲渡については、原則として、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えていること。

なお、令和8年3月31日までにした土地等の譲渡については、この要件が停止されています。ただし、上記(2)イ及びロで説明した組合せの場合には、所有期間について、譲渡した年の1月1日において10年を超えていることが、個別の要件とされています。 - (8) 譲渡資産の譲渡は、収用等、贈与、交換、出資によるもの及び代物弁済としての譲渡ではないこと。

また、買換資産の取得は、贈与、交換又は一定の現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるもの及び代物弁済によるものではないこと。

3 譲渡所得金額の計算

この特例の適用を受けた場合の譲渡所得の金額は、原則として次の算式によって計算します(課税割合が20%の場合)。

⑴ 譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額が同額か、又は、買換資産の取得価額の方が高い場合

イ 譲渡資産の譲渡価額×0.2=収入金額

ロ (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×0.2=必要経費

ハ 収入金額-必要経費=課税される譲渡所得の金額

⑵ 譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額より高い場合

イ 譲渡資産の譲渡価額-買換資産の取得価額×0.8=収入金額

ロ (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(収入金額÷譲渡資産の譲渡価額)=必要経費

ハ 収入金額-必要経費=課税される譲渡所得の金額

4 適用を受けるための手続

この特例を受けるためには、次の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

- (1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

- (2) 買換資産の登記事項証明書などその資産の取得を証する書類

- (3) 譲渡資産及び買換資産が特例の適用要件とされる特定の地域内にあることを証する市区町村長等の証明書など

(注)

- 1 買換資産を取得する見込みで、この特例の適用を受けた場合には、上記の(2)の登記事項証明書などは、買換資産を取得した日から4か月以内に提出しなければなりません。

- 2 登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することなどにより、その添付を省略することができます。

「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」

[令和6年4月1日現在法令等]

(措法31の2、37、37の3、令5改正法附則32、措令25、措規18の5)